2025年6月に米国フィラデルフィアで開催された「AWS re:Inforce 2025」に参加しました。

2025年6月に米国フィラデルフィアで開催された「AWS re:Inforce 2025」に参加しました。

本ブログシリーズでは、できるだけ詳細に筆者の体験をお伝えするため、現地の様子やAWSクラウドセキュリティの最新情報について、会期の3日間(+おまけの1日)の行程を1日ずつ紹介します。

前回の記事まででAWS re:Inforceの3日間は終了しましたが、ジャパンツアーの企画として追加でセキュリティを堪能できる機会がありましたので、その貴重な体験を共有したいと思います。

本記事は4日目について記しており、ジャパンツアーの一環で参加した、Amazonニューヨークオフィス訪問と国連見学ツアーについて紹介します。

▼1日目の様子はこちら

AWS re:Inforce 2025 現地レポート Day1|会場散策からビルダーセッションまで

▼2日目の様子はこちら

AWS re:Inforce 2025 現地レポート Day2|CISO基調講演からEXPOまで

▼3日目の様子はこちら

AWS re:Inforce 2025 現地レポート Day3|ブレイクアウトセッションからチョークトークまで

AWS re:Inforce 2025ジャパンツアーとは

ジャパンツアーは、AWS re:Inforce 2025に参加する日本の方向けに、AWS Japan様と近畿日本ツーリスト様によって企画された特別なツアーパッケージです。航空券、宿泊、現地移動、AWS Japanによる特別セッションが含まれ、学習に集中できる環境を提供してくれます。

今回はジャパンツアーの一環で、re:Inforceの終了後にAmazonニューヨークオフィス訪問と国連見学ツアーの機会が提供されました。

Amazonニューヨークオフィス訪問

オフィスはニューヨークの中心街にあり、有名なランドマークであるエンパイア・ステート・ビルを間近に眺めることができるロケーションでした。

エレベーターの壁はホワイトボードになっており、ここで議論のメモを残したりするようです。さすが、エレベーターピッチが生まれた国ですね。せっかくなので社名を残しておきました。

Resilience on AWS by NY staff

本講演では、オペレーショナルレジリエンスが必要とされる背景、AWSがどのようにして規制対応と運用の回復力を両立させているのか、そしてお客様がAWS上でどのように構築すべきかについて、実践的な知見が共有されました。

EUで施行された「デジタルオペレーショナルレジリエンス法(DORA)」を背景に、企業はITシステムの回復力とセキュリティ強化を求められています。オペレーショナルレジリエンスとは、システム障害や災害、サイバー攻撃などのリスクに対して、業務を継続し、迅速に回復する能力を指します。AWSは規制に対応しながら、柔軟かつ強靭なクラウド基盤を提供することで、世界中の企業から選ばれています。

AWSは、業界特化型の支援体制を10年以上前から構築しており、日本でも金融や公共分野のミッションクリティカルなシステムがAWSに移行しています。

AWSは「責任共有モデル」に基づき、AWSと顧客の責任境界を定めています。

AWSは責任を果たすために、以下のような取り組みでオペレーショナルレジリエンスを確保しています。

- インフラストラクチャ: 37のリージョンと117のアベイラビリティゾーンとにより、障害分離境界を設計

- サービス設計: 各サービスは冗長性と回復力を考慮して設計

- サービスチームの運用: コードの所有と運用を一貫して行うことで、迅速な対応と継続的な改善を実現

一方で、お客様はアプリケーションのセキュリティや運用の実践の責任が伴いますが、AWS Well-Architected Frameworkを活用することで、高いレジリエンスを実現できます。

AWSは、オペレーショナルレジリエンスを以下のライフサイクルで管理することを推奨しています。

- 目標設定: アプリケーションの重要度に応じたレジリエンス目標を定義

- 設計と実装: Well-Architected Frameworkで評価

- 評価とテスト: Fault Injection Simulatorで障害シナリオを検証

- 監視と運用: CloudWatchやAWS Configで継続的に監視・修復

- 対応と学習: エラー修正と履歴の活用による改善

AWSでは継続的なレジリエンスライフサイクルを構築するために、様々なサービスを提供しています。

また、レジリエンス強化に支援体制を整えており、14万以上のパートナーとともに、グローバルかつローカルな支援が可能です。講演は、「AWSはコミュニティとの知見共有を重視しており、最新のビデオシリーズやホワイトペーパーを活用することで、より安全で信頼性の高いクラウド環境を構築可能」というメッセージで締めくくられました。

所感

クラウドにおけるオペレーショナルレジリエンスの本質を深く掘り下げる内容でした。「レジリエンスライフサイクル」という考え方は、単なる一時的な対策ではなく、継続的な改善と学習を前提とした運用モデルであり、クラウドの本質をよく表していると感じました。

ワークショップ:AWSセキュリティ成熟度モデル

このワークショップは、「AWSセキュリティ成熟度モデル」を使って、自身が関わるAWSのセキュリティを評価して、グループでディスカッションするというものでした。

AWSセキュリティ成熟度モデルは以下の構成になっています。

10のセキュリティカテゴリ:

- セキュリティガバナンス

- セキュリティ保証

- アイデンティティとアクセス管理

- 脅威検出

- 脆弱性管理

- インフラストラクチャ保護

- データ保護

- アプリケーションセキュリティ

- インシデントレスポンス

- レジリエンス

4つの成熟度フェーズ:

- Phase 1: クイックウィン(すぐに実施可能な対策)

- Phase 2: 基礎(セキュリティの基本構造を整える)

- Phase 3: 効率化(運用の自動化や統合)

- Phase 4: 最適化(高度なセキュリティ戦略の実装)

各カテゴリ・フェーズに対応する推奨事項をチェックし、自社のセキュリティ対策の「現在地」を把握することで、改善計画の立案がしやすくなります。

筆者も普段の業務で活用したことがあり、便利なツールだと感じています。AWSのセキュリティ対策で何から手を付ければよいかお悩みの方は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

筆者も普段の業務で活用したことがあり、便利なツールだと感じています。AWSのセキュリティ対策で何から手を付ければよいかお悩みの方は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

AWS Builder Studio

AWS Builder Studioは、AWSの生成AI、IoT、データ分析などの最新技術を、プロトタイプを通じて体験できる施設です。様々なデモンストレーションが用意されおり、AWSの専門家と直接対話しながら、クラウド活用の可能性を探ることができます。

こちらのディスプレイは、実物大の3Dモデリング画像が表示されています。対話することが可能で、話す言語も制御できます。デモではAWSのDr. SwamiがAWS Builder Studioについて日本語で説明する様子を見ることができました。

こちらは、カメラで撮ったイメージ画像から広告を作り出してくれるシステムです。デモでは右下の犬のような玩具を読み込むと、その形や色を使ったシューズやバッグの広告が生成されました。

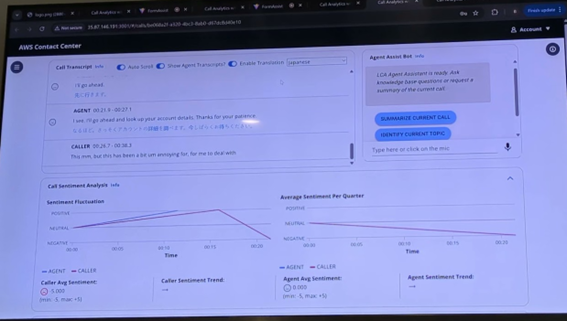

次はコールセンターのデモです。

見学者が顧客役としてスタッフ役の方と電話で会話をすると、リアルタイムで書き起こしや感情分析をしてくれます。

他にもたくさんのデモンストレーションを見ることができ、AWSの技術がどのようにビジネス価値に変換されるかを体験することができました。

国連本部見学ツアー

こちらはジャパンツアーのオプションとして、事前に申し込みすることでニューヨークにある国連本部の内部を見学できるガイド付きツアーです。せっかくの機会なので筆者も参加してみました。

ちょうど、UN Open Source Week 2025という国連が主催するオープンソースとデジタル公共インフラに関する国際会議が行われており、ITに関わる者としてはとても身近に感じました。

ツアーの中では平和維持活動(PKO)や世界の軍事情勢に関する説明や展示を見学でき、安全保障理事会や経済社会理事会などで、実際に会議を行っている中を通り抜けることもできました。最後は国連総会議場の見学もできました。

所感

ITセキュリティとはまた違った角度で、安全やセキュリティと考えるきっかけになったと思います。物理的なセキュリティ、国際的な安全保障、そして人道的な視点が交差する国連本部の空間は、技術だけでは守れない「人と社会の安全」を改めて考えさせられる場でした。

まとめ

4日目のAmazonニューヨークオフィス訪問と国連見学ツアーの様子、いかがでしたか。前半はAWSのオペレーショナルレジリエンスやセキュリティ成熟度モデル、そしてBuilder Studioでの技術活用例の取り組みを紹介しました。後半では、国連本部見学ツアーでITセキュリティとはまた違った角度で、安全保障の取り組みが垣間見える様子をお伝えさせていただきました。

AWS re:Inforce 2025は、クラウドセキュリティの最前線を体感できる「セキュリティの祭典」でした。生成AIやレジリエンスなど、今後のセキュリティ戦略に欠かせないテーマが網羅されており、技術的にも思想的にも多くの刺激を受けました。セキュリティは単なる技術ではなく、組織文化や設計思想に根ざしたものであると改めて実感しました。

AWSの責任共有モデルや、継続的な学習・改善のサイクルは、今後の自社のセキュリティ戦略にも取り入れていきたい考え方です。

4日目はITセキュリティとはまた違った角度で、安全やセキュリティを考えるきっかけになったと思います。クラウドの可能性と責任を再認識し、「守る」から「進化させる」セキュリティへと視点が広がった4日間でした。

本ブログシリーズが読者の皆様にとって、セキュリティ施策やAWS re:Inforceへの参加を検討するきっかけになっていただければ幸いです。