導入の背景や課題

安定運用の裏側を支えるアクセス制御の進化

ネットワークサービス事業本部 クラウド本部 MSP推進部 MSP設備運用課

ネットワークサービス事業本部 クラウド本部 MSP推進部 MSP設備運用課

リードエンジニア 原田 健氏

IIJは、24時間365日いつでも安心してサービスを利用できるよう、高品質なITインフラの提供に取り組んでいます。原田氏は「表からは何事もなく運用しているように見せることが理想です。その裏側で、日々のメンテナンスや改善を積み重ねています」と語ります。

サービスを安定的に提供し続けるためには、日々の構築やメンテナンス作業が欠かせず、その運用を支える上で重要な役割を担うのがアクセス制御です。必要な人だけが必要なリソースにアクセスできるように管理するだけでなく、操作ログを監査し、制御が適切に行われていることを証明する仕組みが求められます。

しかし、かつて使用していた内製ツールでは、こうした高度な要件に対応するのが難しくなっていました。

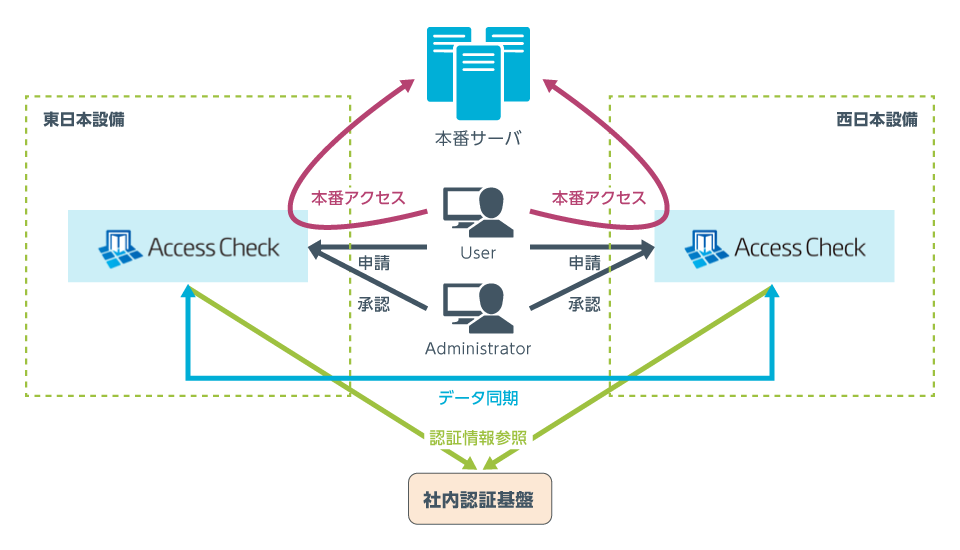

そこでIIJは2014年、NRIセキュアの特権ID管理ツール「SecureCube Access Check」を導入し、社内エンジニアがITインフラに接続する際のアクセス制御を厳格に行う「ログインゲートウェイシステム(LGS)」を構築しました。

このLGSは、アクセスの入り口を一元化し、管理と監査証跡の保存を可能にする仕組みであり、10年以上にわたり安定的に運用されています。

継続採用の理由

アクセス管理を支える3つの力

ネットワークサービス事業本部 クラウド本部 MSP推進部 MSP設備運用課

ネットワークサービス事業本部 クラウド本部 MSP推進部 MSP設備運用課

エンジニア 楡井 泰行氏

IIJは、10年以上にわたり「SecureCube Access Check」を活用し、インフラ運用におけるアクセス管理の高度化と効率化を実現してきました。

その継続採用の背景には、運用現場で求められる「拡張性」「柔軟性」「実効性」の3つの観点において、同ツールが高い適合性を持っていることがあります。それぞれの観点からその理由を整理します。

拡張性:大規模システムへの対応力

IIJがSecureCube Access Checkを継続採用している大きな理由のひとつが、拡張性の高さです。

導入当初から管理対象ノードは倍以上に増加していますが、同ツールはそのスケールに柔軟に対応できる設計となっており、他に代替できるソリューションは見当たりませんでした。

また、WindowsやLinux、UNIXなど、幅広いOSに対応している点も、IIJの多様なインフラ環境に適しています。

柔軟性:多様な要件に応じた制御設計

IIJが特に評価しているのは、ノードごとのセキュリティ要件に応じて、制御レベルを柔軟に調整できる点です。

厳格な管理が求められるノードと、ステージングなどの比較的緩やかなルールで運用されるノードが混在する中で、それぞれに最適なポリシーを適用できます。

ユーザー単位ではなく、ノードやポリシーを多段階で組み合わせることで、複雑な要件にも対応できる設計となっています。

さらに、ノードの増減に合わせて日次でポリシーを反映させるという運用にも対応しており、楡井氏は「最低限必要な制御を即時に反映できています」と話します。

実効性:監査対応と業務効率化

SecureCube Access Checkは、申請・承認ワークフローの使いやすさにも定評があります。

IIJでもこの仕組みを活用し、申請内容と操作ログを照合、必要に応じて利用者へのヒアリングを行うことで、作業の妥当性を確認しています。

一連の履歴を監査証跡として提出することで、内部統制の要請にも確実に対応できます。

実運用においても、手作業の負荷を軽減し、人的リソースをより付加価値の高い業務へ再配分できる見込みです。

実運用を重ねる中で、IIJはSecureCube Access Checkが他の類似製品と比べても運用要件への適合性が高く、最も自社の利用環境に合致したソリューションであると評価しています。

バージョンアップの効果

監査業務の効率化と運用改善の両立に向けて

ネットワークサービス事業本部 クラウド本部 MSP推進部 MSP設備運用課

ネットワークサービス事業本部 クラウド本部 MSP推進部 MSP設備運用課

課長 仲尾 司氏

長年にわたり「SecureCube Access Check」をアクセス管理の基盤として運用してきたIIJは、その実績を踏まえ、稼働基盤の老朽化に伴うシステムリプレースを機に、バージョン6へのアップデートに踏み切りました。

ノード数が膨大で、要件も複雑であったことから、IIJでは約2年をかけて移行準備を慎重に進めてきました。システム構成の見直しに加え、利用者への影響調査や業務フローの再設計を実施し、新たに「マルチテナントオプション」の採用を検討。テナントごとの運用要件を整理し、SecureCube Access Checkのポリシーに反映させる形で最適化を図りました。

PoC(概念実証)を経て、綿密な事前検証を行い、使い慣れた製品の後継バージョンを採用したことで、移行作業はスムーズに進行しています。NRIセキュアのサポートについて仲尾氏は「単に仕様説明をするだけでなく、運用現場の疑問や要望に寄り添ってもらえたため安心して移行できました」と振り返ります。

現在IIJでは、新バージョンで追加された「全プロトコル対応動画取得機能」の活用に向けた検証も行っています。RDPやSSH以外のプロトコルを含むすべての操作を動画で記録・監査することで、監査業務の効率化と手作業の削減を目指しています。

こうした取り組みにより新たに生まれる人的リソースは、さらなる運用改善へと活用される見込みです。IIJでは今後も、SecureCube Access Checkを活用し、柔軟なアクセス制御と効率的な証跡取得を通じて、安定したITインフラ運用の維持と進化を図っていきます。

※本文中の組織名、職名、概要図は2025年8月時点のものです。